CelsiusがAlani Nuを18億ドルで買収、アメリカのエナジードリンク市場に激震

アメリカのエナジードリンクシェアで3位にまで躍進するCelsiusが、若い女性向けのポップなエナジードリンク&サプリメントブランドとして世界観を確立しているAlani Nuを18億ドル(約2,662億6,706万円)で買収することがわかりました。

Alani Nuはお世辞抜きにして全フレーバーに対して最高評価をつけたくなるほどフレーバーの完成度が高く、2024年の最も美味しいエナジードリンクブランドとして印象に残ったブランドです。

このアメリカで存在感を強めるふたつのブランドがひとつに・・・。そして以前報じたGHOST ENERGY買収の例も含めて、新興エナジードリンクブランドのアメリカンドリーム獲得は凄まじいものがあるなと実感します。

CelsiusとAlani Nuについて

Celsius

2004年に設立されたアメリカのエナジードリンクブランドです。現在はアメリカのエナジードリンクシェアの3位まで上り詰めましたが昔から人気があったわけではなく、Bangが大きくシェアを伸ばした中で徐々に存在感を高め、Bangとモンスターエナジーの訴訟をしている間にシェアが一気に伸びました。

ゼロシュガー・脂肪燃焼成分で構成した健康的なライフスタイルとフィットネスに親和性のあるウェルネス系エナジードリンクのトップブランド。

ここ数年は音楽やパーティーシーンに向けたプロモーションにかなり力を入れています。

2022年にはPepsiCoと戦略的パートナーシップを結び、流通網を強化したことで全米の店頭シェアも劇的に広がった印象で、若者に最も選ばれるエナジードリンクブランドのひとつです。

Alani Nu

2018年にフィットネス系インフルエンサーのKaty Hearnが設立したアメリカのサプリメント&エナジードリンクブランドです。

発売当初はナチュラルビューティー系のイメージでしたが、ここ数年でガーリーでポップなイメージへリブランドしました。

Instagramを中心としたインフルエンサーを多様したブランドイメージの強化を行ったことでエナジードリンクシリーズが爆発的に売れ始め、現在エナジードリンクシェアはセルシウスに次ぐ4位にまで伸びています。

無糖・女性シェアの多い2つのブランドでカニバリゼーションが発生する可能性

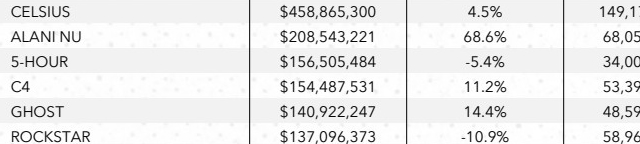

こちらはアメリカのエナジードリンクの市場データの一部です。

全米3位、4位の2つのブランドがひとつになるというのがすごいですね。今回の買収によって、CELSIUSのシェアは11%から16%にまで拡大する見込みです。

レッドブルやモンスターエナジーが30~35%前後ですから、CELSIUSとAlani Nuの連合はこれまで以上に脅威となるでしょう。

しかしCelsiusとAlani Nuそれぞれのターゲット層が重複しているのではないか、と懸念するアナリストもいます。

CELSIUSの購買層の男女比はほぼ50:50、Alani Nuはほぼ女性です。一般的に男性比率の高い従来のエナジードリンクとは違う特殊なシェアをそれぞれ持っているわけですが、どちらも「女性に人気の無糖エナジードリンク」という部分でカニバリゼーションが起こるのではないか、というわけです。

とは言え各社のプロモーションやブランド戦略を見ているとわかりますが、個人的には同じ女性でもCELSIUSとAlani Nuでは購買層は大きく違うのではないかと感じています。ほとんど購買層が重複することはないのではないか、と。

今回の買収によりさまざまな効率化が進み利益率が大幅に高まれば、それぞれのブランドの特徴をさらに伸ばせるのではないかとも思います。特にCELSIUSは海外展開も広げているためAlani Nuもアメリカ国内に留まらないシェア拡大が見込めるかもしれません。

Alani NuがAlani Nuであり続けられるか

個人的にAlani Nuは味も完璧で好きですが、それ以上に現在のブランドイメージがかなり好きなので、買収後もセルシウスとは完全に切り分けた形でAlani Nuらしいさを維持したままブランドが存続してくれると嬉しいです。

買収完了後、現在のAlani Nuの主要メンバーはCELSIUS内で活動することに合意しているそうなので、これまで以上に個性的なブランドを構築してさらにシェアを拡大してほしいと思います。

最近のエナジードリンクニュース

著者:エナジー・ドリン君

著者:エナジー・ドリン君

2001年頃、在米時にダンスシーンを通じてエナジードリンクに出会い感動。 帰国後日本ではネタ飲料扱いだったエナジードリンクの本当の魅力を伝えるために2013年総合サイトを開設。 エナジードリンクマニアとして改めてエナジードリンクを真剣に飲み始め、各国で狩りをして飲み集めたコレクションは世界7,000種類以上。 メディア取材を受ける評論家や専門家としても活動中。

2001年からエナジードリンクを飲み続けるエナジー・ドリン君による、世界のエナジードリンクを現地取材により最も詳しく解説する総合サイト。

2001年からエナジードリンクを飲み続けるエナジー・ドリン君による、世界のエナジードリンクを現地取材により最も詳しく解説する総合サイト。